「小宇宙食堂」さんに教えてもらう

「台湾式食養生料理教室」

~これまでの活動

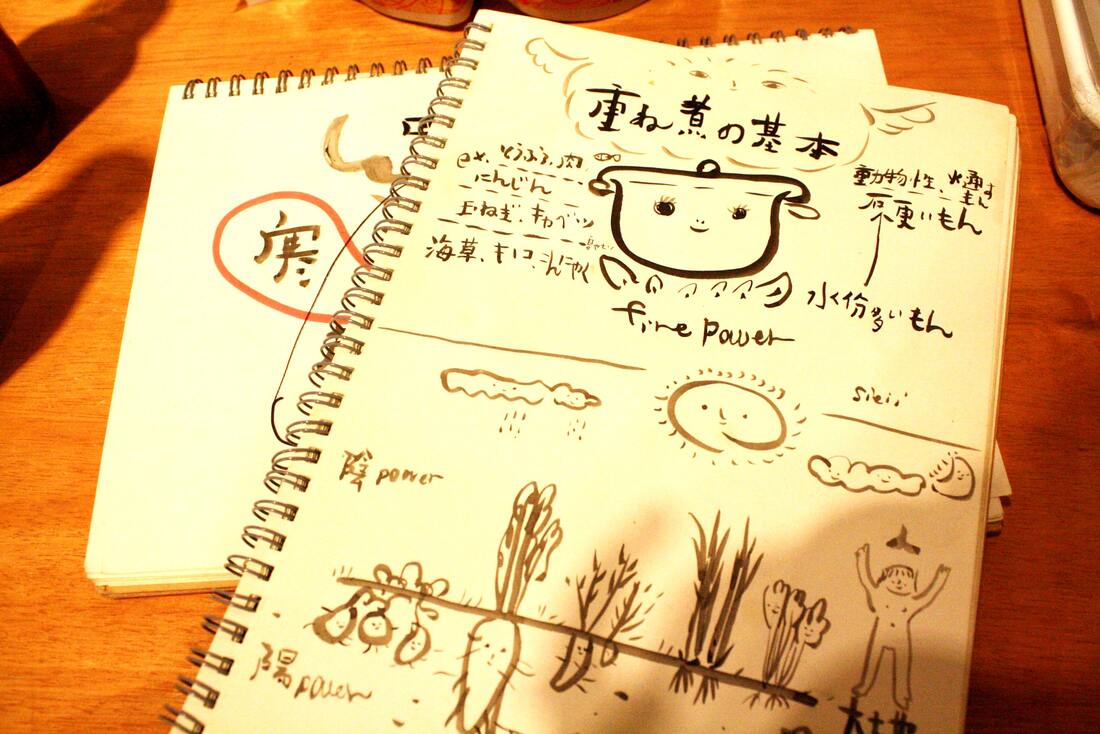

今回、「食」を通して私たちが知らない台湾の食養生について教えてくださったのは、「小宇宙食堂」のリン・シエさんシエさんは、台湾の国立芸術大学を出て料理家のほかに水墨画作家としての顔もお持ちです。今回のレシピも手描きのもの。小さなスケッチブックには、たくさんのレシピや絵が詰まっていました。

日本でも医食同源といいますが、台湾でも食と健康には深いつながりがあると考えられています。特に気をつけてほしいのは、「温度」。

からだの温度、食の温度、気持ちの温度この3つをできるだけそろえてほしいそうです。からだの温度はだいたい36.6度くらい。しかし夏に食べるかき氷は0度に近い。食べた瞬間は、気持ちがいいのですが、実はこの温度差がからだには負担になって、疲れがたまる原因のひとつにもつながってしまいます。

また、食べるときの気持ちの温度も大切。怒っていたり悲しんでいたり感情がはげしく上下していながらの食事もまたからだの負担になるそうです。気持ちを中庸に保ち食事をする、これが健康のもとのようです。

台湾料理の特徴は 1.鮮(シェン・新鮮な素材) 2.香(シャン・香りの強い薬味) 3.清(チン・さっぱり・水分多め) 4.淡(タン・薄味)の4つ。思っていたより淡白で薄味、素材の味をいかした繊細なものでした。特に塩分のとりすぎは、からだに負担が大きく、新陳代謝もしにくいと考えられているそうです。

さて、お料理開始です!

からだの温度、食の温度、気持ちの温度この3つをできるだけそろえてほしいそうです。からだの温度はだいたい36.6度くらい。しかし夏に食べるかき氷は0度に近い。食べた瞬間は、気持ちがいいのですが、実はこの温度差がからだには負担になって、疲れがたまる原因のひとつにもつながってしまいます。

また、食べるときの気持ちの温度も大切。怒っていたり悲しんでいたり感情がはげしく上下していながらの食事もまたからだの負担になるそうです。気持ちを中庸に保ち食事をする、これが健康のもとのようです。

台湾料理の特徴は 1.鮮(シェン・新鮮な素材) 2.香(シャン・香りの強い薬味) 3.清(チン・さっぱり・水分多め) 4.淡(タン・薄味)の4つ。思っていたより淡白で薄味、素材の味をいかした繊細なものでした。特に塩分のとりすぎは、からだに負担が大きく、新陳代謝もしにくいと考えられているそうです。

さて、お料理開始です!

はと麦ご飯・トマトと玉子の我が家炒め・台湾定番夏ぜんざい

材料は、にんにく、トマト、青ねぎ、玉子と手に入りやすい食材です。ポイントは、炒める玉子と仕上げに回しかける玉子を分けること。最後に回しかけた玉子のトロッとした食感と炒めた玉子の食感が合わさって玉子のおいしさを存分に味わえます。

にんにくをゆるい温度で熱し香りが出たら、トマトと青ねぎ投入。薄口しょうゆ、塩、みりんで味を調え、最後に残りの玉子を回しいれます。

でき上がったものをはと麦ご飯に添えます。

金針菜(きんしんさい)鶏湯

鶏一羽を丸ごと使ったダイナミックなスープです。湯の温度を一定に維持しながら鶏の両面が白くなるまで下ゆでします。新鮮なものはあくが少ないそうです。

鶏はキノコ類と相性がよく、今回は半分干したしいたけと金針菜とで煮込みます。

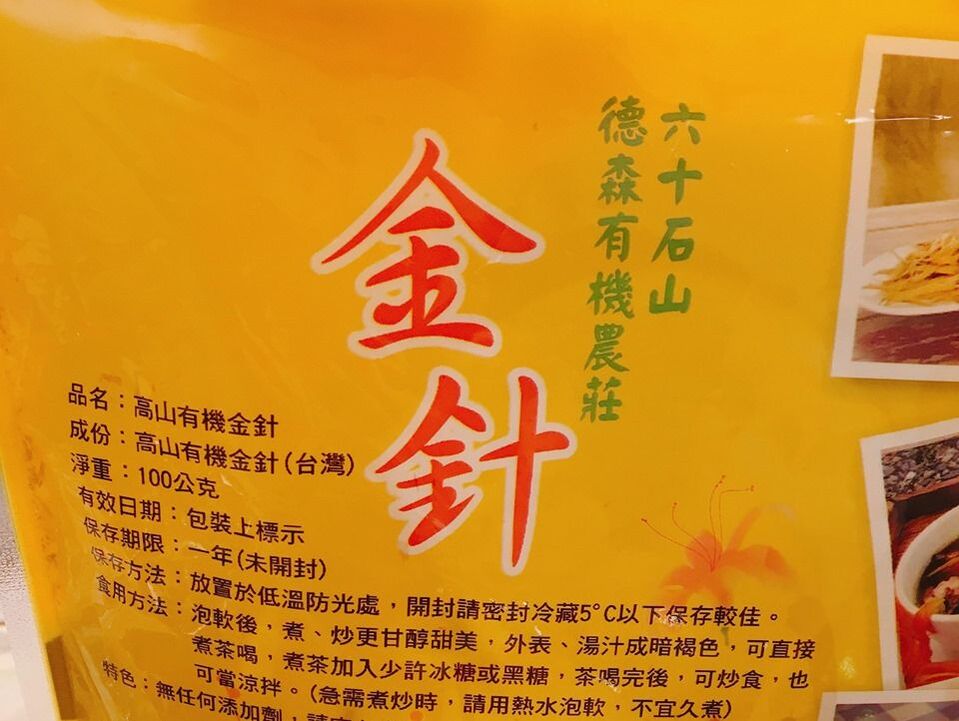

金針菜は健康志向が高い人の間で話題にもなっている植物の花のつぼみを乾燥させたもの。鉄分を多く含み、むくみ解消にもいいとか。今回は、参加人数が多いので鶏一羽を使いましたが、おうちでは手羽先や手羽元でもいいそうです。

金針菜は健康志向が高い人の間で話題にもなっている植物の花のつぼみを乾燥させたもの。鉄分を多く含み、むくみ解消にもいいとか。今回は、参加人数が多いので鶏一羽を使いましたが、おうちでは手羽先や手羽元でもいいそうです。

蒸し煮野菜

蒸し煮といっても、シエさんが教えてくれたのは陰陽に基づいた蒸し煮です。食材には陰性が強いもの、陽性の強いものなど陰陽の性質があるそうです。地の下にできるものは陽性が強く、地の上にのびるものは陰性が強い。例えば地下に実をつける芋類は、地上に実をつけるうりよりは陽の気が強いと考えられているそうです。陰陽調理では、陰性の強いものから陽性の強いものを下から上に重ねていきます。

「陰と陽を意識して重ねたものは、陰陽を考えずに重ねたものと味が違うような気がします」とシエさん。

「陰と陽を意識して重ねたものは、陰陽を考えずに重ねたものと味が違うような気がします」とシエさん。

ボリューム満点なのですが、からだがほっとするから不思議。そしてスープをとったあとの鶏も絶品です。今回シエさんから教わった食材選びや調理は、暑い台湾に暮らす台湾の人たちに根付いた知恵。いまや猛暑が続くようになった日本でも活かせる知恵だとシエさんは言います。

台湾では北部と南部では味付けが違い、南部に行くほど甘みが強くなるそうです。街には夜市があり、おやつ感覚の食事を楽しむことができます。また、スープは骨付きの鶏肉がはいっているなど具だくさんが基本で、「具がポロポロと入ってないと台湾の人には物足りない!」など台湾文化のお話も弾みました。

「食」は、文化とあらためて感じた1日でした。

台湾では北部と南部では味付けが違い、南部に行くほど甘みが強くなるそうです。街には夜市があり、おやつ感覚の食事を楽しむことができます。また、スープは骨付きの鶏肉がはいっているなど具だくさんが基本で、「具がポロポロと入ってないと台湾の人には物足りない!」など台湾文化のお話も弾みました。

「食」は、文化とあらためて感じた1日でした。